MENU

三洋化成ニュース No.525

2021.03.26

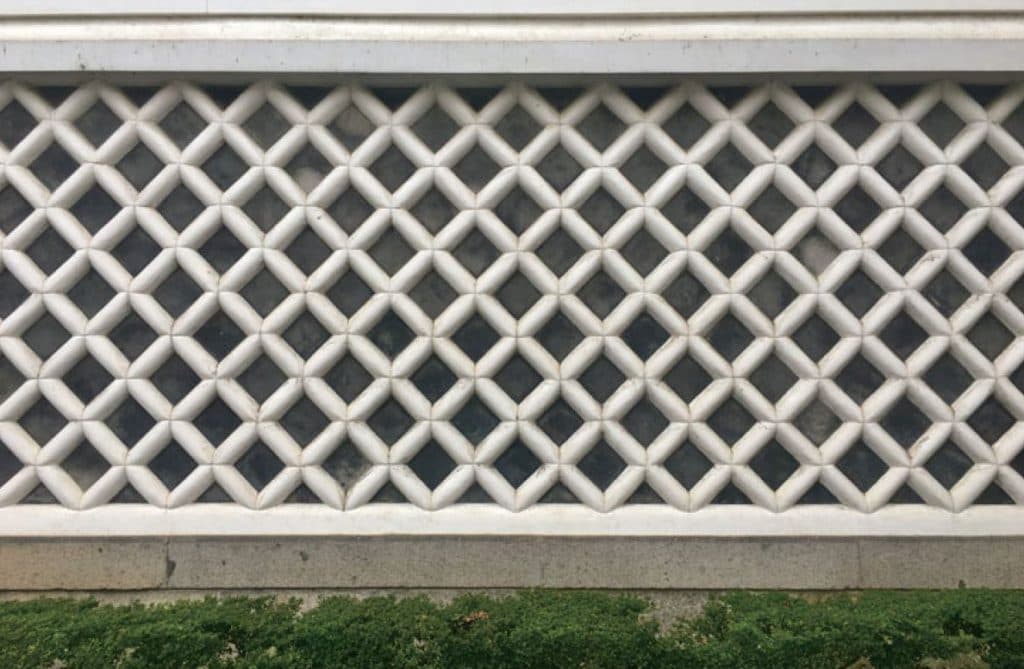

瓦を壁に使う「海鼠壁」は、江戸時代から続く左官技術(東本願寺)

土の耐久力を最大限に上げる方法は、火の力を借りることである。思えば人類の文明の歴史は、土を焼いて土器を作り、穀物を調理することができるようになって始まった。そして建築材料としての瓦は、土を焼くことによって、土壁や漆喰にはない耐久性のある建築素材を得ることができるようになって生まれた。だから建物の中でも最も激しい自然現象に向かい合う場所である屋根には、民家ではある程度の年数で葺き替えることを想定して茅や割り板などが使われる一方で、寺院などの恒久的な目的の建物には瓦が使われてきた。

私が左官修業でお世話になった親方によると、田舎では左官職人の仕事には瓦を葺くことも含まれていた。確かに瓦を葺く時には、屋根の下地板の上に軟らかく練った土を置いて、瓦を並べるのが伝統的なやり方だから、土を扱う左官職人の仕事の一つであってもおかしくない。

土を成形して乾燥させ、それを窯で焼くと、素焼きと呼ばれる状態になる。赤い色は土に含まれる鉄分が酸化して赤く発色したものである。南ヨーロッパや沖縄など、赤い瓦屋根が特徴的な場所は、この素焼き瓦を使っている。ただ、素焼き瓦は吸水性が高いために、日本の九州以北のような冬の寒さが厳しい地域では凍結による傷みが激しい。そのため、日本の屋根瓦は次の2種類の方法で吸水による傷みを防いでいる。一つは、焼成の最終段階で無酸素状態で加熱し、表面に炭素皮膜を付着させた「いぶし瓦」である。もう一つは素焼きの瓦に釉薬をかけて焼成し、ガラス質の皮膜を作って耐久性を向上させた「釉薬瓦」である。

京都は、いぶし瓦の街である。同じように見えるいぶし瓦であっても、昔の瓦と現代の瓦では焼成温度の上昇に伴って、瓦の硬さと耐久性も向上し、見た目にも変化がある。まず、古い瓦は軟らかく、叩くとボクボクという音がする。現代の瓦は硬く、キンキンという乾いた音がする。また古い瓦は焼き加減が不均質で、色の違いが激しく、屋根に葺いた時に色ムラが生じ、独特の表情を生んでいる。現代の瓦は大規模な工場で工業製品のように生産されるため、均質で、色の違いに乏しい。

京町家の屋根

こうした瓦を壁に使う左官技術に海鼠壁がある。主に土蔵に使われる技術で、雨などで傷みやすい壁面に平らに焼いた瓦を長い鉄釘で固定し、釘の頭と瓦の目地部分を雨が浸入しないよう漆喰で覆ったものである。それが海鼠のように盛り上がっていることから海鼠壁と呼ばれている。江戸時代の浮世絵に描かれた土蔵の様子にも、海鼠壁は散見され、少なくとも江戸時代には使われていた技術であることは間違いなさそうだ。正方形の瓦を45度傾けて貼った模様が一般的だが、亀甲型だとか、七宝型など凝ったバリエーションもある。

京都で海鼠壁を見るなら、東本願寺の北側の宝物蔵が好例である。土蔵建築は大工が棟梁となる日本の建築の中でも、唯一左官職人が棟梁となることのできる建築形式である。設計者の視点から見ると、土蔵の壁を彩る海鼠壁の漆喰は、本来は瓦の隙間を風雨から守る「目地」としての役割を果たせばよい。それが「海鼠」のように肥大化した背景には、土蔵の棟梁としての左官職人の美意識と遊び心があったのでは、というのが私の勝手な想像だが、どうだろうか?