MENU

三洋化成ニュース No.547

2025.04.11

円融寺の遺構とされる龍安寺の鏡容池

京都には天皇陵が多い。千年の都なのだから当然といえば当然だが、龍安寺の北側の朱山には特に多く、朱山七陵と呼ばれている。朱山の山頂から麓へ、円融(火葬塚)・一条・堀河・後朱雀・後冷泉・後三条の各天皇と禎子内親王の7人の陵墓が連なって設けられているのだ。

左:円融天皇火葬塚

右:朱山七陵への道標

これらの皇族の名を見て、その関連性にはたと気付かれた方は、『源氏物語』の作者・紫式部とその時代に相当関心がおありの「紫式部推し」かもしれない。というのも、紫式部が女房として仕えた藤原彰子(藤原道長の長女)は、一条の皇后であり、円融は一条の父、後朱雀は一条と彰子の次男、後冷泉と後三条は後朱雀の子、禎子は後朱雀の皇后で後三条の母、堀河は後三条の孫なのである。

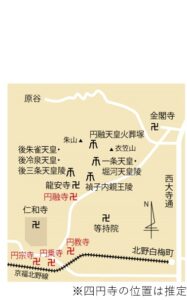

それにしても、なぜこれらの天皇の陵墓がここに固まってあるのか。子どもの頃、この辺りは私の遊び場だったが、その理由を何かの本で私が知ったのは成人してからである。平安時代も折り返し点に差しかかった西暦1000年前後、平安京北西の御室から衣笠山西麓にかけて、円融寺、円教寺、円乗寺、円宗寺という四つの寺院があった。四つとも円の字が付くことから「四円寺」と総称される。

四円寺は歴代天皇との関係が深く、円融寺は円融、円教寺は一条、円乗寺は後朱雀、円宗寺は後三条のそれぞれ勅願により創建されたもので、いずれも立派な伽藍を備え、威容を誇っていたといわれる。だから、これらの天皇と関係する皇族の墓所が、四円寺を見下ろせる朱山に集中してつくられたのだろうというわけだ。

実際、御陵の名は一条が円融寺北陵、後朱雀が円乗寺陵、後冷泉が円教寺陵、後三条が円宗寺陵、堀河は後円教寺陵となっている。

さて、一条と彰子の間には、長男の後一条がいるが、後一条は男子に恵まれず、次男の後朱雀が皇統を継いでいく。後朱雀には道長の六女・嬉子との間に後冷泉が生まれるものの、嬉子は産後の肥立ちが悪く出産2日目に死去、継室となった三条天皇の第三皇女・禎子(母は道長の次女・姸子)との間に後三条が生まれる。後冷泉には後一条同様男子が生まれなかったため、弟(後三条)が跡を継いだのである。

さて、一条と彰子の間には、長男の後一条がいるが、後一条は男子に恵まれず、次男の後朱雀が皇統を継いでいく。後朱雀には道長の六女・嬉子との間に後冷泉が生まれるものの、嬉子は産後の肥立ちが悪く出産2日目に死去、継室となった三条天皇の第三皇女・禎子(母は道長の次女・姸子)との間に後三条が生まれる。後冷泉には後一条同様男子が生まれなかったため、弟(後三条)が跡を継いだのである。

禎子を母に持つ後三条は、宇多天皇以来、実に170年ぶりに藤原氏を外戚(外祖父)としない天皇であった。この結果、さしもの藤原氏の繁栄にも陰りが見え始める。そして、退位した天皇が上皇・法皇として、後継の天皇に代わって政治を行う「院政」が始まるのだ。後三条の子・白河の時、院政はピークを迎える。白河が退位し、その院政のもと最初に傀儡の天皇となったのが、堀河であった。このように朱山七陵の7人は、平安時代中期以降の歴史の推移を人知れず物語っているのである。

禎子を母に持つ後三条は、宇多天皇以来、実に170年ぶりに藤原氏を外戚(外祖父)としない天皇であった。この結果、さしもの藤原氏の繁栄にも陰りが見え始める。そして、退位した天皇が上皇・法皇として、後継の天皇に代わって政治を行う「院政」が始まるのだ。後三条の子・白河の時、院政はピークを迎える。白河が退位し、その院政のもと最初に傀儡の天皇となったのが、堀河であった。このように朱山七陵の7人は、平安時代中期以降の歴史の推移を人知れず物語っているのである。

ところで、四円寺は中世以降の戦乱や火災により、全て廃絶してしまった。ただ、現在石庭で有名な龍安寺は、室町時代に円融寺の跡地に建てられたといわれ、境内にある鏡容池は、円融寺の遺構とされる。

朱山や衣笠山の山影を文字通り鏡のごとく水面に映す鏡容池――その佳景を眺めながら、『源氏物語』の時代に思いを馳せるのも一興ではないだろうか。

作家。京都府京都市生まれ。京都府立嵯峨野高校を経て京都大学農学部卒業。主に京都や歴史を題材にした小説、エッセイ、紀行などを手がける。『明智光秀劇場百一場』『1964東京オリンピックを盛り上げた101人』『おもしろ文明開化百一話』『電車告知人』『京都大正ロマン館』『麗しの愛宕山鉄道鋼索線』『平安京のメリークリスマス』など著書多数。近著に、紫式部の生涯やゆかりの地、源氏物語54帖のあらすじなどを紹介する『紫式部と源氏物語京都平安地図本』がある。