MENU

三洋化成ニュース No.539

2023.07.12

ハイモさん一家が住む丸太小屋の前で

旅程:1996年8~11月アラスカ州(アメリカ)

上の写真の丸太小屋を訪ねると、ご家族がくつろぐ空間が

1996年、私はアラスカでブルックス山脈を写真家の星野道夫さんと一緒に歩くことになっていた。ところが、南東アラスカのフィヨルドをカヤックで移動している時、星野さんがカムチャッカ半島で取材中に熊に襲われて死亡したという訃報が入った。『グリズリー』という写真集も出版し、ヒグマについては誰よりも知っている星野道夫さんが熊に食べられてしまうとは、到底信じられなかった。

結局、ブルックス山脈には一人で行くことになった。星野さんの事故もあって、彼の友人や知り合いが私を心配し、ガイドを連れて行くようにとアドバイスをしてくれた。そこでライフルを扱えるガイドを紹介してもらった。それがハイモ・コースさんだった。

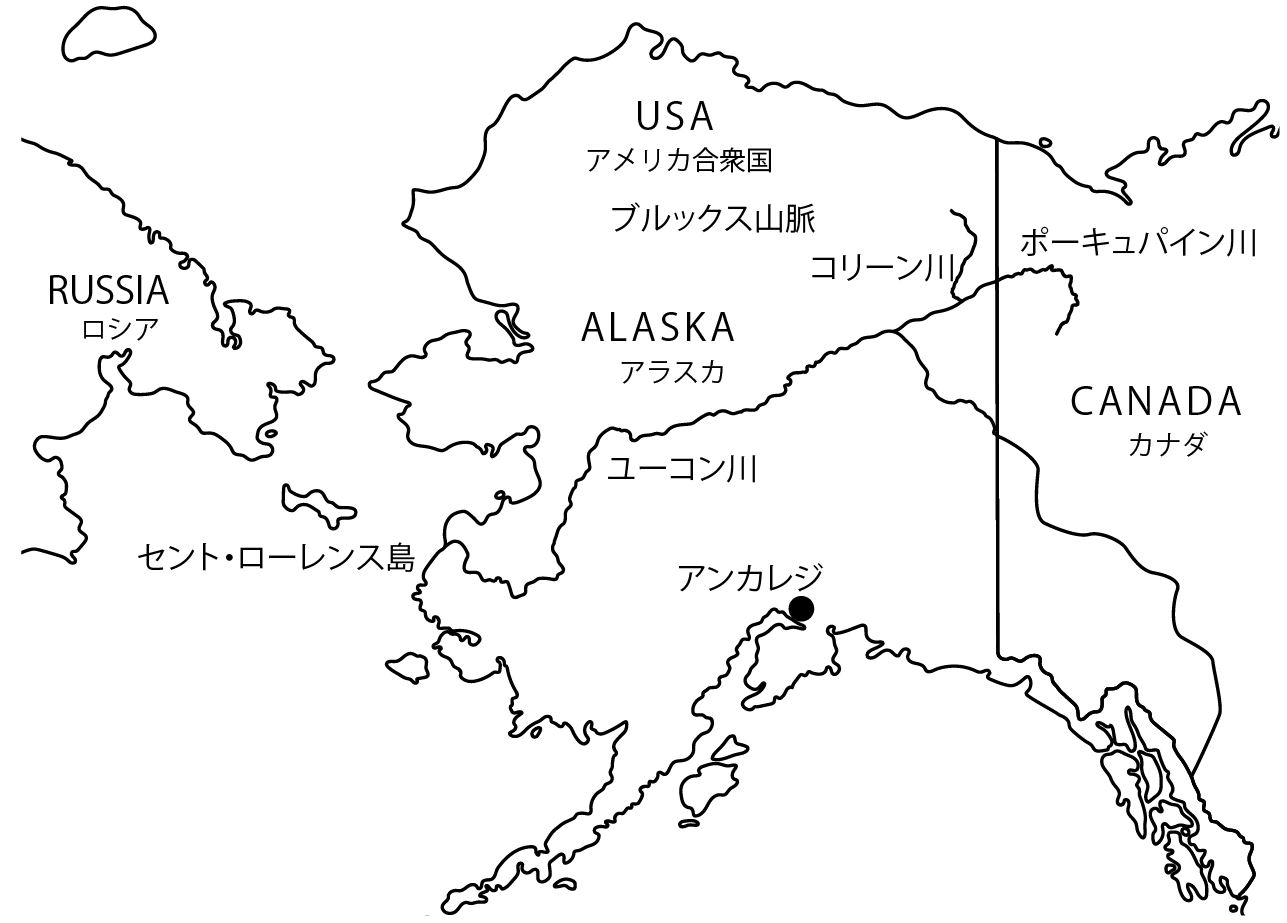

長身で精悍な顔をしたハイモさんは、ユーコン川の支流であるポーキュパイン川のそのまた支流のコリーン川流域に、妻と二人の娘と一緒に住んでいる。その半径200キロメートル以内には誰も住んでいない。つまり北海道より広い土地に一家族だけで暮らしているということだ。

私はカリブーの群れを見るのは後にして、ハイモさん一家の暮らしが見たくなった。彼はその要望を快く受け入れてくれた。

河原や荒れ地でも着陸できるよう訓練したブッシュパイロットのダン・ロスさんのセスナで、1時間15分ほど森林地帯の上を飛んで、ハイモさんの山小屋のそばに着陸した。飛行場はなく、大小の石が敷き詰められた河原が滑走路だ。幅4メートル、奥行き5メートルほどの丸太小屋がトウヒの森の中に立っている。小屋は自然の中に溶け込むようだった。

ダイヤモンドダストが降り注ぐ、アラスカの針葉樹の森

ハイモさんは1956年、ドイツのフランクフルトで生まれた。その後、両親とともにアメリカ合衆国ウィスコンシン州に移住し、20歳になると一人でアラスカに移住した。ハイモさんは「アラスカに移住した日が人生で最良の日だった」と言う。夫人のエドナさんは、1954年、セント・ローレンス島のサブンガで生まれたエスキモーだ。

ハイモさんとエドナさんは全く異なる文化のなかで生まれ育った。そんな二人の生活はうまくいかないと、ハイモさんの両親は結婚に反対した。同じような境遇で育った者同士でも離婚が多い合衆国だ。どちらかが、また二人ともが余程寛容でなければ続かないだろう。

「私たち夫婦は二人とも生まれ育った土地から遠く離れた場所で暮らしている。二人にとって、ここは生まれ育った環境とは全く違う。両親や兄弟の影響もない。お互い狩りが好きだし、食べ物の好みも似ている。町に住むよりも、森やツンドラに住むのが好きだ。そんなところが私たちが仲良く生活していく理由だと思うね」。ハイモさんはそう説明してくれた。

北アメリカのシンボル、ハクトウワシ

アラスカ最大の動物、ムースにぶつかると車さえも大破する

長女のロンダさんは11歳、次女のクリーンさんは8歳。二人とも小学生だが、もちろんここに小学校などない。

一家に世話になっている時、セスナが飛んできた。誰が来たのだろうかと見ていると、小学校の先生だった。彼は教材を持ってきて、その使い方をお母さんに教えて帰っていった。子どもたちは午前中、パソコンや教科書を使ってお母さんに勉強を教わる。午後は森や川が先生だ。外で遊んだり釣りをしたり、ノウサギを捕ったりする。6、7月の2カ月は家族そろって町に出る。この時期は蚊が大量に発生するからだが、集めた毛皮を売るためでもある。その間、子どもたちは学校に行って学び、友達をつくり、社会性を身につける。

姉妹がわなでノウサギを捕った

森のなかに仕掛けたわなにクロテンが掛かった

欧米では、毛皮のコートを着ていると、動物愛護団体や自然保護団体のメンバーからペンキをかけられることがある。わな猟師たちは、町に出てきても肩身が狭い。ハイモさんは言う。

「一つのビーバーの巣には4頭から5頭のビーバーがいる。私は一つの巣からは2頭までしか捕らない。クロテンのカップルは2匹から5匹の子どもをつくる。私はその全てを捕りはしない」。

たくさん動物を捕ればそれだけお金になるが、ハイモさんは野生動物を絶やさないように計画したうえで捕っている。一家の質素な暮らしぶりからは、誰よりも自然や野生動物を愛していることがわかった。

「都会に住む人たちは、自分たちが何を食べているのか理解していない。私たち人間は、石や砂を食べては生きていけない。動物や植物を食べて生きている。私にとって、動物は食べ物であり、衣類でもある」。

また「野生動物を食べることは大地を食べることだ」とハイモさんは言う。植物は大地から栄養を取り、それを食べる動物も人間も、そのおかげで生きていけるからだ。

ハイモさんたちは、野生動物を銃やわなで捕って食べ、その毛皮を売って暮らしている。私もファッションで野生動物の毛皮を身につけるのはどうかと思うが、ここ極北では、毛皮は防寒服や帽子、靴になり、化学繊維よりも安い。山奥に住む人々にとっては欠かせないものだ。私も犬ぞり旅行で身につけたことがあるが、吹雪でなければ、氷点下40度の野外でも寒い思いをしなかった。

私はその後、夏と初冬の2回ここを訪れた。また生涯にわたって交流できる家族ができてうれしかった。

凍ったムースの肉を切る時、ナイフは使えず、のこぎりを使う

1949年東京生まれ。一橋大学在学中に同大探検部を創設し、アマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全域を下る。1993年から、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千kmの行程を遡行する旅「グレートジャーニー」を開始。南米最先端ナバリーノ島を出発し、10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」は2004年7月にロシア・アムール川上流を出発し、「北方ルート」「南方ルート」を終え、「海のルート」は2011年6月13日に石垣島にゴールした。