MENU

三洋化成ニュース No.541

2023.11.14

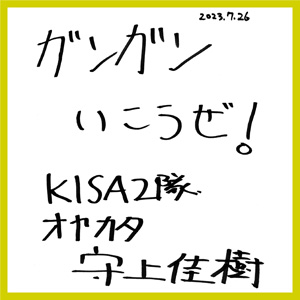

超高齢社会を迎える日本の医療提供体制を今まで以上に利用者の生活事情に即したものにしようと在宅医療の活性化に尽力している医師の守上佳樹さん。

守上さんの呼びかけを受けて、在宅療養する新型コロナウイルス感染症(以下コロナ)患者を救うべく、京都で立ち上がった「KISA2隊」は、若手医師を中心に看護師や薬剤師などさまざまな医療従事者が集まった特殊往診チームでした。一人でも多くの人を救うために連携したいという熱意は、今では20都道府県に広がり、行政と連携する医療グループに成長しています。

コロナに立ち向かった当時の思いや在宅医療の必要性について守上さんに伺いました。

-- 2021年2月にKISA2隊(Kyoto Intensive Area Care Unit for SARS-CoV- 2 対策部隊)を結成された経緯をお聞かせいただけますか。

2017年に、僕は24時間365日体制で在宅医療を行うクリニックを開いたんです。医師や看護師などスタッフがたくさん集まり、3年ほどで受け持つ在宅療養者数が京都府下で1、2番手となるぐらいの規模のチーム医療を実施するようになりました。ちょうどその頃コロナ禍が始まりましたが、クリニックでは自分たちの患者しか救えません。そこで、クリニックをスタッフに任せ、京都府のコロナ在宅療養者を救いたいと、KISA2隊を立ち上げました。由来はこの頃人気だったマンガ『鬼滅の刃』の鬼殺隊からです。

-- 当時はどのような感染状況だったのでしょうか。

第2波ではまだ日本に患者は少なかったのですが、海外では医療崩壊が起こり始めていました。私は高齢者が多い日本で同じような状況が起こることを想定し、特殊往診チームのプランニングを進めました。2020年12月以降、第3波で急速に患者が増加し、日本で初めて、京都で搬送先が見つからなかった高齢の患者が亡くなりました。その週末にも2人目3人目が亡くなるかもしれないと、温めていたプランを実行に移すことにしたんです。

-- 感染すると、どのような症状が出るのか十分な情報もそろわないなか、コロナ患者の家を訪問されたのですね。

はい。自宅に帰ると家族も感染してしまうかもしれないので、一カ月くらいは帰りませんでした。日本でコロナ患者の家で診察することは前例がなく、どうなるか全くわかりませんでした。もしかしたら初日でメンバー全員が感染して死んでしまうかもしれない。マスクや防護服も不足していましたが、何とか工夫して調達し、しっかり防護して患者の家に向かいました。

-- 助けたい人たちがいるという思いで、活動を続けたのですね。

そうですね。注目されるわけでも補助が出るわけでもないですが、僕らが行かないと、ほかに行ける人がいない。そのような使命感で活動していました。

-- KISA2隊の仲間はどのように増えていったのでしょうか。

活動を始めると同時に感染者が爆発的に増え、病床が足りない状況が続きました。在宅療養者を支援するスキームを確立するのは僕らが一番早かったので、この動きを牽引する側に回れたようです。最初は「自分がコロナにかかるかもしれないのに、どうしてそんなことをするんだ」と聞かれることが多かったんです。でも、救えた人数の実績が次第に積み上がっていくと、質問の内容が「どんなふうにやっているの?」と、WhyではなくHowの質問に変わってきて、賛同者も続々と現れ始めました。そこから広がっていくのは早かったですね。日本人は、誰かが率先して背中を見せれば勇気を持って付いていく人が多いと思います。医療関係者だけでなく、タクシー会社や介護関係、行政、公衆衛生の専門家、大学関係者なども応援部隊として集まりました。

-- KISA2隊のメンバーがそこまで増えていった理由は何でしょうか。

どんな分野もそうだと思うのですが、本当は職種の枠を超えて、みんなで肩を組んでやっていったほうがいいという思いは多くの人が持っているんでしょうね。ただ、なかなか既存の枠は超えにくいと考えてしまう。KISA2隊の動きは、そういう固定観念に対するアンチテーゼであり、殻を破る輝きのある活動だったと思います。

連携志望者はコロナ5類移行後も増え続けているんですよ。現在では20都道府県、千〜2千人の規模に。行政と連携する若手医療グループとしては戦後最大といわれています。KISA2隊のKは京都のKで始まりましたが、それが関西のKになり、今では国のKという人もいますよ(笑)。

-- リスクを恐れず挑戦する姿勢に賛同する方の輪が広がっているのですね。現在もKISA2隊の出動を必要とされる患者は多いのでしょうか。

満床のために入院できない方などを主に診ています。しかし、そもそも病床に余裕があっても入院できない患者は多いんです。例えば、知的障害を持つ子どもを抱えた高齢の女性は、自分が家にいないと子どもが生活できなくなってしまうことを気にされます。高齢独居の認知症患者は、家から病院に環境が変わるとパニックを起こし、認知症が進行してしまうことが多いのです。超高齢社会の日本では、そういった方がますます増えていきます。

-- 在宅医療の重要性は増していくのですね。今後、KISA2隊はどのような活動をしていくのですか。

当初はコロナの終息と同時に終了する予定だったのですが、せっかく大きな成果を出せたので続けてほしいと各所から要望がありました。確かに仲間や友達が増えますし、やっていて面白い。そこで、各地域の連携基盤としてコロナ患者の対応を続けながら、災害など次の有事に向けて備えることに。さまざまな緊急事態に対して、地域や職種を超えた連携を行い、スピーディーに動けるのではないかと思います。KISA2隊のメンバーはよくSNSやオンライン会議で勉強会などを開催し、熱心にやり取りをしていますよ。

-- コロナ禍をきっかけに生まれた診療スキームやネットワークは、災害などの緊急事態にも機能できるように備えているのですね。

KISA2隊メンバーが集う「柱合会議」(『鬼滅の刃』にちなむ)にて(2022年)

-- KISA2隊のベースとなった在宅医療について教えていただけますか。

日本は世界一の超高齢社会で、2年後くらいには家のベッドから出られない患者が全ての病院のベッド数の合計よりも、多くなるといわれています。その受け皿となるのが在宅医療です。病院には24時間365日体制で医師や看護師が常駐していますが、同じ体制を地域でもつくることが急務なんです。もちろん、医師一人が全て対応することは不可能なので、チーム医療が必要。大勢の医師や医療関係者、いくつもの法人が連携して、地域全体に在宅医療の24時間体制を構築しなければなりません。クリニック開業当初、医師は僕一人でしたが、若い医師をどんどん誘っていって、6年目の今は常勤と非常勤を合わせて、各専門領域の医師約40人体制の医療チームで500名ほどの患者を診ています。

-- 在宅医療では、これからお世話になりますという患者と医師との面談が最初にあって、それから定期的に診察を受けていくのですよね。往診と在宅医療は、同じように医師の診察を家で受けるといっても、関わり方も違ってくるのでしょうね。

そうです。それ以前の関わりがなくて、突然、今日お腹が痛いから診てくださいという場合は、単発往診といいます。在宅医療は、その患者の生活全体に責任を持って、長期的にお付き合いしていく領域です。

年配の方が通院する時は、整形外科や眼科、内科などたくさんの科を回ることも多いんですが、在宅医療は、なかなか病院に来られない患者を月1回以上定期的に訪問して、全ての疾患を診る総合内科的な考え方です。もちろん、普段から関わりのある方から、容体が悪くなったと急な依頼があって向かうこともあります。

-- 24時間365日体制で、患者が必要な医療を受けられるようにチームをうまく動かす工夫は。

「メディカルコーディネーター」という職種をつくり、各患者に応じて歯科医などの必要な専門医を手配する、カルテを作成するといった業務進行をサポートする人を置くことで、医師の負担を軽減して診療に集中できるようにしています。医師は患者の顔や生活環境を見るのも大切です。

総合病院に勤めていた頃に、花瓶の水を入れ替えたり、落ちているゴミを拾ったりと、病院の環境を自主的により良くしてくれるメンバーがいることに気付いたのが、この体制づくりのアイデアの元になりました。そういう人こそが患者の心を感動させ、プラスになると考え、チームに加えたんです。

-- 円滑な業務進行をサポートするキーパーソンがいるのですね。在宅医療を志したのはなぜでしょうか。

勤務医時代に、長年診ている患者が徐々に来院できなくなっていくのを目の当たりにしました。杖をついて一人で来院していたのが、家族に付き添われて車椅子で来るようになって、そのうち患者本人は来られなくなってしまう。そこで、入院と外来と在宅医療の3本柱を、医療機関同士で連携して担い、自宅で医療が受けられるような体制をつくりたいと考えるようになりました。しかし、当時そういったクリニックはなかったので、じゃあ自分でつくろうと、総合病院を出て新たに事業を立ち上げたんです。

大学病院や総合病院、地域医療などさまざまな現場で経験を積んだことが、患者と診る人をうまくつなぐことに役立っていると思います。人と人とをつなぐうえで、さまざまな相手の立場や考え方を理解することはとても重要です。

-- 患者の家に医療を届けたいと、思い描いていかれたのですね。

はい。65歳以上の高齢者が毎年どんどん増えて、亡くなる方も増えます。一方で病床数はなかなか増えない。すると、看取りも在宅医療領域が担うことが多くなるんです。今は2〜3人に一人ががんになる時代。余命の少ないがん患者も多く診ています。進行するがんの症状とどう向き合うかということも、大きな課題になっています。

-- がん患者も自宅で診られるんですか。治療に加えて、人生の最期をどう過ごしたいかという希望をかなえることも意図されているのですね。

はい。がん患者の在宅医療では、痛みを取ったりストレスを緩和したりといったことを主に行っています。ホスピスや緩和ケア病棟と同じような医薬品が使えますし、医療処置を行うデバイスも進化しているので、在宅医療で提供できる治療の幅は広くなっています。胸水や腹水を抜くとか、輸血や人工透析も家でできます。家族と一緒にいられて、病院とほぼ同じ治療が受けられるので、最期まで自宅で過ごすという選択肢が増えることになります。人によって、最期に大切にしたいことや選択したい医療は違いますから、医療の力で選択肢をできるだけ多く用意して、患者に選んでもらえる社会にしたいですね。

在宅医療は、病院医療と併用することもできるんですよ。数カ月に1度、病院で本格的な治療をして、毎日飲む薬は在宅医療で受け取るようにすれば、通院するためにかかる患者のストレスを軽減することができます。

-- 自宅でいろいろな治療を受けられるのですね。そして、在宅医療を受けていた方が亡くなった時は、家族はいつもの先生に連絡すればいいのですか。

そうなんです。実は今、大きな社会問題になっているのが、入院せず自宅で亡くなった方の死亡診断です。在宅医療にかからず通院をしていた方がある日突然亡くなった時に、家族が救急車を呼んでしまうと、救急隊は延命措置をしなければならないんです。もう亡くなっているとわかっているのに心臓マッサージをされて、遺体の肋骨が折れてしまうことも。救急車を呼ばなかった場合は警察が介入し、検死を行って事件性がないかを調べることになります。遺体が戻ってくるまで時間がかかりますし、戻ってきた時には採血などでたくさんの傷が付いてしまっているんです。

-- 遺族にとっても悲しいことですし、救急隊や警察の方にも、なくてもよい負担をかけてしまうことになるんですね。

はい。在宅医療がこの問題の解決の糸口になります。日本には医師以外に死亡診断ができる職業がないですが、在宅医療を受けていれば、定期的な診療でその方の体の状況を把握していた医師が責任を持って、自然な死であることを証明できるんです。

死ぬということは、人生で1回しか経験できないので、自分事化する機会はとても少ないんです。特に核家族化が進む現代では、祖父母と離れて生活している人が多く、死を目の当たりにする機会も減っています。

-- 確かにそうですね。死は誰にも必ず訪れるので、その時どうするのか、どうありたいのか、考えておきたいですね。

研修医時代。恩師でもあるお父様と

-- 多くの新たな取り組みをされていますが、そのモチベーションをどのようにして保っているのですか。

仕事では、いつもポジティブな考え方をするようにしています。唯一デメリットがないのが、ポジティブな考え方だと考えています。仕事は、どんな人でも逃れられないものなので、好きな仕事を楽しんでやったほうがいいと思います。

-- 今後はどのような活動をされていくのでしょうか。

地域と医療をつなぐ動きに加えて、最近は日本の医療の中枢からも声がかかるようになってきたので、積極的に関わっていきたいと思っています。そうすると、地域に埋もれている優秀な人材も見いだされて情報共有が進むのではないでしょうか。優秀な医師が、地域の一開業医として生涯過ごすというのでは、もったいないですね。

また企業と組むことで、医療現場の気付きをもとに既存の技術を転用した新しいテクノロジーデバイスをつくるのも、楽しそうだと感じています。

-- さらにネットワークが広がって、職業分野の枠を超えた情報交換も活発化しそうですね。日本が今後、年を取っても安心して生きていける社会になってほしいです。

確かに日本の高齢化は急激に進んでおり、孤独死など課題は山積みで、防戦一方になりそうですが、何とかもがいて善戦したいと思っています。

完全に一人で生きていける人はいません。高齢の方も隣家の人とか、買い物に行くスーパーで会う人とか、必ず誰かと接していると思います。各都道府県には、高齢者サポートセンターや、医療・介護の連携センターなどが設置されています。日本は皆保険制度で全員が介護保険も使えますので、かなり高いレベルの仕組みがつくられているんです。そことつながりが持てれば、一人でどうしようもないという状況にはならないはずです。亡くなるまで安心して過ごせる環境は、遠くない未来に必ず達成できると考えています。

-- 在宅医療が普及することで将来の不安がなくなり、最期まで人生を大切に過ごせるという期待を持つことができました。本日はありがとうございました。

と き:2023年7月26日

と こ ろ:京都市・よしき往診クリニック(リモートインタビュー)