MENU

三洋化成ニュース No.547

2025.04.11

初版以来60年を超え、8年ぶりに全面改訂を行った『三省堂国語辞典』第八版。「ウェビナー」「秒で」などの新語や、よく見聞きする古風な言葉を含む、現在使われている言葉を掲載し、やさしく説明していることで定評があります。その編纂者の一人が飯間浩明さんです。ありのままの現代語をとらえるために日々行っている言葉の例の採集や、言葉を説明するうえでの方針、辞書がこれから目指していくべき新しい価値についてのお考えなどを伺いました。

-- 飯間さんは国語辞典の「編纂者」ですね。「編集者」とはどう違うのでしょうか。

「集」も「纂」もともに「集める」という意味ですが、辞書の分野では使い分けています。「編集者」は書かれた原稿を整理する立場。一方、私たち「編纂者」は原稿を書く立場です。具体的には、辞書の材料となる言葉をあちこちから集めてきて、それを辞書に載せるかどうか判断し、載せると決めた言葉については説明の原稿を執筆します。

-- 編集者は執筆に関わらないのですか。

編集者が執筆する辞書もあると思いますが、私たちの『三省堂国語辞典』(三国)では、編集者は執筆せず、原稿整理のほか、一緒に言葉を集めたり、編纂者にダメ出しを行ったりします。「この説明は不十分なのでは」「わかりにくいんじゃないか」といった具合です。編纂者はそのダメ出しを基に、調べるべきことは調べて、原稿に手を入れていきます。

-- 『三国』も『新明解国語辞典』も同じ出版社から出ていますが、色合いが全く違いますね。

お詳しいですね。辞書というのは、それぞれ強い個性、特色があります。私はよく絵にたとえることがあります。『新明解』が細密な肖像画を描く辞書だとすれば、『三国』は簡略な似顔絵を描く辞書といえるでしょう。『新明解』は陰影を詳細に描き込んで、対象を浮かび上がらせます。一方、『三国』の説明は一筆書きのようにシンプルで、「要するに何か」が一目でわかることを目指しています。

単にシンプルに説明するだけではありません。言葉に関して、世の中にあふれるうそやデマ、誤解といったフェイク情報を正したいと考えます。例えば、「ホルモン焼き」の「ホルモン」は「不要な肉で、ほうる(捨てる)もん」の意味だという説がありますが、事実ではありません。これは「由来」の欄で否定しておきました。

-- 言葉の正誤についてはどうですか。「独壇場」は間違いで、「独擅場」が正しいという意見がありますね。

確かに、元は「独擅場」で、「独りで擅(ほしいまま)にする場」ということでした。でも、「独壇場」と書いて、「独りで壇に上がって活躍する場」と解釈しても意味は通ります。「独壇場」も既に1世紀以上の歴史があるんです。『三国』ではどちらも否定していません。主要な説明は「独壇場」にまとめています。

-- 辞書を引かない人が多くなりましたが、正誤一つ取っても異なる見方があると知る機会を失っているのではないでしょうか。

一般の人の多くはネットの辞書を使っています。それ自体は悪いことではなく、便利になってとてもすばらしいと思います。でも、ネットで参照できる辞書は『デジタル大辞泉』など少数のものに限られています。それ以外にも役に立つ辞書が多くあることを知ってほしいですね。

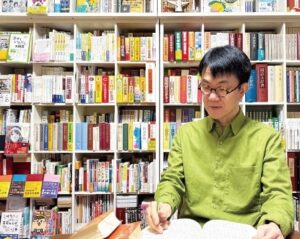

たくさんの辞書や資料が並ぶリビングにて

-- 飯間さんは普段、紙の辞書をお使いですか。

いいえ、私はスマホに「辞書アプリ」を入れて、普段はこれを使っています。紙と同じ内容の辞書が使えて、とても便利ですよ。現在は「辞書by物書堂」「LogoVista電子辞典」の二つがアプリサイトで無料でダウンロードできます。これに『三国』などの辞書を追加していくわけです。

例えば、「決済」を検索してみましょう(スマホの画面を見せる)。いろいろな辞書の「決済」の項目が一覧になっていますね。『デジタル大辞泉』では「代金や証券・商品、または売買差金の受け渡しによって、売買取引を終了すること」とあります。一方、『三国』は簡単に説明します。「お金の受けわたしをすませ、売買取引を終えること。支払い」。要するに、「決済」とは「支払い」なんです。

-- 「イチゴ」の説明も面白いですね。

『三国』では「赤い、小形のくだもの。やわらかくて、表面にぶつぶつがある。すっぱくてあまく、ミルクの味と合う」というんです(笑)。「イチゴ」を植物学的な面から説明する辞書もありますが、『三国』では、日常会話で使われる「イチゴ」のイメージを説明しています。味に関する説明は、「すっぱくてあまい」だけではリンゴやミカンと区別できないので、ミルクを持ち出しました。

-- 若い人のなかには、五十音が頭に入っていなくて、紙の辞書が引きにくいと言う人もいますね。

五十音だけでなく、「柿・鍵・カーキ・課金」のうちどの項目が先に出てくるかなど、紙の辞書を引くために求められる知識が多すぎます。しかも、目的のページを素早く開くには熟練が必要です。利用者にこういう「無理ゲー」をさせる時代ではないんです。

-- 紙の辞書を引く能力はいらなくなっているということでしょうか。

二つの考え方があります。紙の辞書が嫌いではないという人には、ぜひぱらぱらとページを繰って、目的の言葉以外に目についた言葉にも寄り道をしてほしいですね。一方、手軽に調べたい利用者に対して、紙の辞書を強いることはできません。むしろ、辞書を作る側は、利用者の需要に応えられるインターフェースを提供する責任があります。

辞書が使いにくくても買ってもらえたのは昔の話です。多くの人に愛用してもらうためには、辞書はもはや勉強道具にとどまるべきでなく、新しい形態や価値を持つ必要があります。

-- どのような形態を考えていますか。

私が考えるのは、辞書は「ゲーム」にならなければいけないということです。「ゲーム」には遊戯、娯楽の意味があります。例えば、SNSで新しい情報をチェックする感覚で、辞書を開きたくなる仕組みがあればいいですね。辞書にゲーム性を持たせることで、学びと楽しさを両立させることができるかもしれません。これは、編纂者や編集者の発想だけでは限界があります。ゲーム開発者の知恵を求めたいところです。

-- 改訂のサイクルはどうでしょう。速くなってきたのでしょうか。

そうでもないんです。現在のところは、6~8年程度のサイクルで改訂しています。辞書の編纂は、新しい言葉を追加するだけではありません。既存の言葉をよりよい説明にブラッシュアップしたり、不必要な言葉を削除したりする作業も重要です。いくらデジタル化されても、短期間での改訂は難しいですね。

-- とはいえ、『三国』では新しい言葉を積極的に追加していますね。

最新版(第八版)では「爆誕」「ワンチャン」「世界線」なども収録しました。「世界線」はコンピューターゲームの「シュタインズ・ゲート」から広まった言葉ですね。辞書に載せるには、その言葉が作品中でどのように使われているかを確かめなければなりません。私はこのゲーム自体はプレイしませんでしたが、YouTubeで実況動画を延々と見て確認しました。

-- そうした新しい言葉や、新しい用法を、かえって好まない利用者もいます。その点についてはどうお考えになりますか。

新しい言葉を積極的には載せない辞書もあります。でも、多くの人が意味を知りたい言葉は説明しておきたいですね。さっきの「独壇場」もそうですが、「伝統的でない言葉」を除外していくと、日本語の力は失われてしまいます。新旧の言葉、新旧の意味もなるべく載せておきたいんです。

一方を「間違い」と決めつける必要もありません。その代わり、「この言葉は古風だ」「この意味は21世紀になって広まった」、あるいは「この意味は親しい関係で使う」というように、言葉の履歴や使われ方を明らかにすれば、実際の使用の場面で役立つはずです。

-- 「正しい・誤り」を線引きするものではないということですね。

ええ、例えば「独壇場」を「誤り」としようとしても、そのための明確な基準は存在しません。本来は「独擅場」であることは確かだし、一方、「独壇場」の歴史が既に長いのも確か。それならば、辞書は裁判官のように正誤を断じるのではなく、言葉のこれまでの歴史や、現在はどのように使われるかといった判断材料を示すほうが参考になるでしょう。

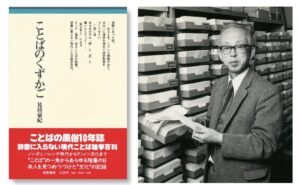

国語辞典を作るために集めた言葉の中から面白い日本語を紹介した『ことばのくずかご』(左)と、著者の見坊豪紀先生(右、提供:見坊行徳氏)

-- 飯間さんがそもそも辞書編纂に興味を持たれたのはいつ頃ですか。

ルーツをたどると小学校、中学校の頃にさかのぼります。机に国語辞典や外来語辞典などを並べて眺めるのが好きな少年でした。大学は文学部に進み、特に日本語学を学びましたが、辞書とは直接的な関係はありませんでした。学部時代は『万葉集』の言葉、大学院では『源氏物語』の言葉を研究しました。

ただ、私の興味関心は古典だけでなく日本語全般に向かっていました。大学院に入ってしばらく経った20代半ば頃に、神田の古本屋で見坊豪紀先生の『ことばのくずかご』を手に入れました。ひたすら現代語を集めるという、その仕事内容に感銘を受けました。見坊先生は『三国』の初代主幹を務めた方です。先生の国語辞典に関する本を何冊か読むうちに「辞書を作れたらいいな」と思うようになっていましたが、それはあくまで将来の夢という感じでしたね。

-- その後、どのように辞書作りに関わるようになったのでしょう。

大学院を離れる頃、三省堂の類語辞典に外部執筆者として関わったのが始まりです。その後、『三国』の改訂版に協力するよう依頼をいただいて、編纂者として名前が載る形で関わることになりました。当時は30代で、自分には荷が重いのではないかと不安もありました。でも、編集部からは「実績よりも、言葉を集めて説明を書くことが好きかどうかが重要」と言われ、引き受ける決心をしました。

見坊先生は直接お会いする機会がないまま、亡くなってしまいましたが、先生の残した『三国』に自分も携わることになったというのは、運命的なものを感じますね。

『三国』が言葉をわかりやすく説明しようとするのは、見坊先生の方針によります。先生は「水」を「水素と酸素の化合物」と記すのは言葉の説明ではない、という趣旨のことを述べています。日常会話で「水が飲みたい」と言う人は化学式を思い浮かべてはいないし、温度が40度になれば「水」ではなく「お湯」と言いますしね。物の説明もさることながら、言葉の説明が重要だということは大いに学びました。

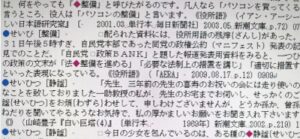

言葉の用例はデジタルデータで保管。書籍、雑誌、商品カタログ類、看板、テレビのテロップなど多岐にわたる対象から採集され、出典内での使われ方も詳細に記載されている

-- 現在、言葉を集めるにあたっても、見坊先生の方法は参考にされていますか。

見坊先生は生涯に145万語の日本語を集めた大変な方なので、とてもまねはできませんが、基本的な方法は同じだと思います。とにかく、あらゆるところから現代語を探すということですね。活字や放送、インターネットはもちろん、人の発言や街の看板などにも目配りをしています。

そうして集めた言葉を基にして、今の日本語をなるべく偏りがないように示したいんです。文学的な語彙だけをやたらに多く載せるというのではなく、よく使われる言葉、よく使われる意味に特に重点を置いて、小さいけれども正確な「現代日本語の地図」を作りたいと考えています。

-- 辞書を「地図」と捉えるのは興味深いですね。

地図は地上のありのままの様子を示さなければ役に立ちませんね。同様に、現代語の辞書もありのままの現代語を示す必要があります。「新しい言葉や意味は載せなくていい」という考え方もありますが、それは地図に新しい道や建物を載せないのと同じで、現代語の辞書としては不十分です。

一方で、地図には古い寺社やお城も載っています。古風な言葉でも、現在使われている言葉であれば辞書に載ります。例えば、「おぬし」「拙者」「こたび」などは時代小説や映画、落語などで頻繁に使われていますね。「おぬし」も立派な現代語なんです。

-- そうなんですね。決して古語ではないということですね。

-- そうなんですね。決して古語ではないということですね。

今おっしゃった「そうなんですね」も、新しい相づちとして辞書に載っています。もともとは若い人が「そうなんだ」と言っていたのが、丁寧に「そうなんですね」と言うようになりました。若い世代では「なるほど」という相づちが古風に感じられて、目上に使いにくくなったことも背景にあります。ただし、「なるほど」も納得を示す丁寧な相づちだということは強調しておきます。

-- 目上に使いにくくなった言葉と言えば、「ご苦労様です」もありますね。

セミナーなどで「失礼な言葉です」とまで断罪されているのは心が痛みます。「ご苦労様です」は昭和の時代までは目上に対しても普通に使われていましたが、これも古風に感じられてきた結果、若い世代ほど「目上に使いにくい」という感覚が生まれました。ビジネス用語としては「お疲れ様」に取って代わられた感じですね。ただ、「ご苦労様」は江戸時代から敬意のこもった言葉として使われてきました。ビジネス用語はともかく、「ご苦労様」自体が失礼ではないことは知っておいてほしいですね。

-- 言葉の使い方に迷う利用者に対して、辞書にはどんな役割が求められるでしょうか。

まずは、利用者に寄り添う姿勢が必要です。例えば「その言い方は失礼だ」と言われてがっかりしている人に対し、それは本当に失礼なのか、どのように使うと失礼なのか、どう言えば誤解が避けられるのか、といった説明を示したいです。

言葉の正誤についても、これまでの辞書は、「この言葉は誤り」と安易に書きすぎていた面があります。放送や新聞では用語を一つに定める必要がありますが、一般社会では、言葉はいろいろな使い方があります。伝統的かどうか、カジュアルかどうかなどはきちんと区別しつつ、実態をありのままに示すのが私たちの辞書の役割だと考えます。

-- 先ほども「辞書は裁判官ではない」というお話がありましたね。

ええ。むしろ、辞書は、異なる言葉を使う人々が互いに理解し合うための架け橋となるものです。「その言葉はこういうふうに使う人もいますよ」と、さまざまな場合を示しながら、お互いの理解を深めるための道具でありたいと考えています。

-- より豊かなコミュニケーションのための辞書に期待しています。本日はありがとうございました。

と き:2024年11月5日

と こ ろ:西新橋・当社東京支社にて