MENU

三洋化成ニュース No.547

2025.04.11

事業企画本部 アグリ・ニュートリション事業推進部

事業開発グループ 主任 川北 健一

[お問い合わせ先]同グループ

近年、猛暑や干ばつ、集中豪雨や日照不足などの極端な異常気象が増加し、農作物の生育環境が不安定化している。植物は環境ストレスにさらされると、肥料や水分の吸収、蒸散の調整が適切に行えず、農作物の品質や収穫量の不安定さにつながる。しかし、従来の肥料は植物の栄養供給を目的としたものであり、この問題の解決に貢献することは困難であった。

また、化学肥料の過剰使用は水質・土壌汚染や地球温暖化ガスの排出の要因となるため、持続可能な開発目標(SDGs)の推進や環境保護の観点からも、持続可能な農業の実現に向けた新たな施策が求められている。

このような背景のもと、新たな施策の一つとして、植物の環境ストレス耐性向上と化学肥料などの使用量削減が期待できるバイオスティミュラントが注目を集めている。本稿では、その一種であるペプチドの農業応用、特に肥料としての活用に焦点を当てて紹介する。

バイオスティミュラントとは、植物に対する環境ストレスを制御することによって気候や土壌のコンディションに起因する植物のダメージを軽減し、健全な植物を提供する機能を有する物質の総称である。このカテゴリーに含まれる物質としては、海藻エキス、アミノ酸、ペプチド、微生物などがある。

ペプチドは複数のアミノ酸が結合した化合物であり、植物の代謝や組織間の情報伝達に関与し、生育環境への適応や耐性向上などにおいて欠かせない重要な役割を果たす。特定のペプチドはバイオスティミュラントとしての機能があり、ストレス耐性や成長促進に寄与することが認識されている。これらのペプチドを施用することで、植物のさまざまな生理機能を活性化し、農作物の収量や品質の向上が期待される。

当社では、アミノ酸の組み合わせを制御することで多様な機能を引き出せる点に着目し、ペプチドを農業に応用する「ペプチド農業」の確立を目指している(図1)。その一環として、バイオスティミュラント機能を有する新たなペプチド肥料を開発し、宮崎県新富町の試験圃場で実証実験を行った。

『植物由来ペプチド肥料』は、複数の天然ハーブ由来のペプチドを配合したバイオスティミュラント機能を有する液状肥料である。ペプチドの有効成分を損なわないよう、加熱処理をせずに肥料化している。

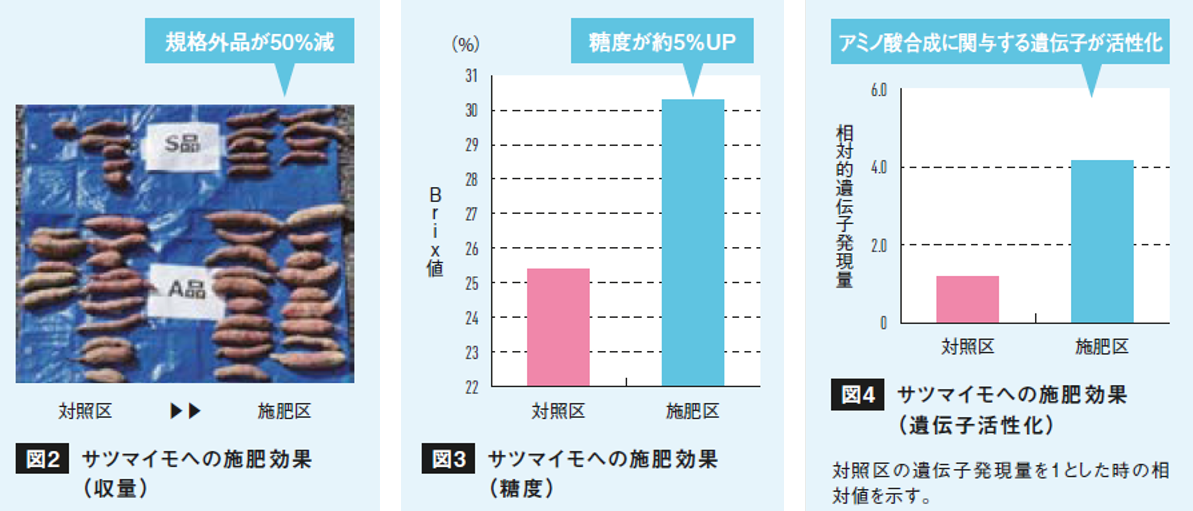

本肥料の効果として、サツマイモ栽培における実証結果を紹介する。『植物由来ペプチド肥料』を葉面散布したところ、ペプチドを散布しない対照区と比べて、収穫量の増加、規格外品率の低減、Brix値(糖度)の向上が確認された(図2、3)。さらに、植物の遺伝子発現解析結果から、アミノ酸合成に関与する遺伝子の活性化が認められた(図4)。このことから、本肥料が植物の健全な成長を促し、収量増加や品質(Brix 値)の改善に寄与することが示唆された。

また、同様の効果はトマトやキュウリなどの作物でも確認されており、ペプチドのバイオスティミュラント効果が植物の潜在能力を引き出し、高品質な農作物の安定生産に貢献する可能性が示唆された(表1)。

当社は資本業務提携先であるENEGGO ㈱が保有する卵殻膜分解物(ペプチド関連成分)に着目し、卵殻膜由来の分解物を主成分とした『卵殻膜由来ペプチド肥料』を開発した。宮崎県新富町の試験圃場における実証試験では、本肥料を葉面散布または土壌灌注することで、収穫量の増加が確認された(表2)。遺伝子発現解析では、対照区と比較して施肥区で光合成に関与する遺伝子の活性が有意に増加をしていた。この結果は、卵殻膜由来のペプチドのバイオスティミュラント効果によって、光合成能力が高まり、収量向上に貢献する可能性を示唆している(図5)。

植物体内では、「光合成の改善」や「環境ストレス耐性を高める」など、植物のさまざまな機能や代謝を制御するペプチドが多数生合成されている。これらのペプチドは、農業への応用が期待されるが、これらを化学合成で生産すると非常に高コストであり、実用化には課題があった。一方、従来の微生物による生産方法では、微生物内でのペプチドの分解や蓄積による微生物への毒性、および微生物破砕時に放出される毒素の精製などが課題であった。

当社は、得意とする界面制御技術と独自開発のタンパク質生産技術を応用した独自の発酵生産技術により、ペプチドを低コストかつ高効率に生産することができるようになった。現在、当社では本生産技術を用いて、特定の機能発現を狙った『発酵生産ペプチド肥料』の開発を進めている。

今回開発した『発酵生産ペプチド肥料』は、糖の代謝効率を高める効果を有するペプチドを含有した液状肥料である。糖の代謝効率を高める効果については、遺伝子発現解析で確認した(図6)。

糖の代謝効率を高めることで各種環境ストレス(高温・乾燥・塩害など)への耐性向上が期待される。本肥料を葉面散布または土壌灌注することで、塩害環境下での生育が改善されるといった成果が得られ、結果的に収穫量向上に寄与することを確認した(表3)。今後さらなる実証試験を通じて、農業現場での活用を目指す。

今後ますます増加する異常気象に対して、当社は、これまで培った界面制御技術をはじめとする化学技術によって、土づくり、栽培、防除、流通・販売という一連のサイクルにおける課題に貢献するソリューションの提供を目指している(図7)。

まずは、ペプチド肥料を活用した農業を通して、さまざまな地域、農作物における収穫量、品質、環境ストレス耐性の向上に貢献することで、持続可能な農業の実現を目指していく。